无端承担巨额货款,律师助力挽回损失

一审败诉,公司陷入绝境

了解情况后,因为上诉期马上届满,情况紧急,王旭、李金泽律师在仔细审阅案卷材料后,对一审案件进行了梳理:被告公司是经营饰品生意的电子商务公司,其销售饰品的原材料包装盒通过原告采购,双方交易习惯是原告送货到被告公司仓库,由被告公司员工确认货物的要货单位、品名、数量、金额无误后在“销货清单”上签字验收。货款的结算由原告与被告公司法人张先生进行结算,所以被告公司要货的清单抬头单位都是张先生的名称,被告公司的员工也是由此来确认是否是被告公司的货物,之后被告支付宝转账结算货款。2017年5月,张先生与原告通过手机对账认可截止2016年12月8日,欠付原告货款53.7万元,而通过整理一审中的销货清单,2016年12月8日至2018年2月1日期间,原告继续向被告公司供货69次,共计货款70万元左右,之后双方再无任何往来,2016年12月9日-2018年1月期间,被告公司共向原告支付货款121.5万元,这样核算下来被告公司实际欠付原告货款为2万元左右,无论如何也得不出欠付95万元货款的结论。然而,一审法院的判决结果却令人十分费解,其认为本案中c公司的员工签收的具有c公司抬头的销货清单的货款也应由被告公司承担,从而得出了被告公司欠付原告95万元货款的结论,据此支持了原告的全部诉讼请求。

01

本所王旭、李金泽律师代理二审

王旭、李金泽律师接受委托后,结合事实情况与相关证据对案件进行深入分析后提出上诉理由如下:

原告提供的所有销货清单上要货单位处显示除了有张先生外,还有c公司等要货单位,由此可知原告除了向张先生代表的被告公司供货,还向c公司进行了供货,既然原告是向两家公司供货,怎么能把两家公司的货款都计算在被告公司名下,况且,c公司有向原告结算货款的事实,从一审原告提供的交易明细也有体现,被告公司短信对账认可的53.7万元货款仅是对自家公司的认账,不包含c公司货款,一审法院混为一谈进行计算,明显是事实认定错误。

根据原告提供的证明被告公司欠付其95万元的证据中,包含大量的c公司的销货清单,通过律师整理发现,不管是将两家公司合并计算欠付的货款,还是分别计算欠付的货款,都得不出被告公司欠付其95万元的结论,最重要的是,原告在提供交易明细时,其中c公司法人向其结算货款的明细未向法庭提交,从而导致一审认定的货款数额存在严重错误。

从原告举证的所有证据及实际的供货情况来看,原告确实是向c公司和被告公司两家公司进行了供货,而在结算环节,也确有证据能够证明被告公司和c公司都向原告结算过货款,那么c公司至少在一审中都应当是第三人或者是共同被告的法律地位,如果一审法院在一审程序中将c公司追加进来作为共同被告或者第三人,至少原告给两家公司的供货情况是能够在一审中明确调查清楚的,也不至于一审法院将被告公司欠付原告货款的数额都认定错误。因此一审法院遗漏了必要的诉讼参与人,违反了法定程序,c公司应当被追加进来参与到一审的诉讼。

综上所述,两位律师一致认为一审判决存在认定事实有误、适用法律不当、违反法定程序的情况,并依此提起上诉。

02

经过律师努力,二审出现重大转机

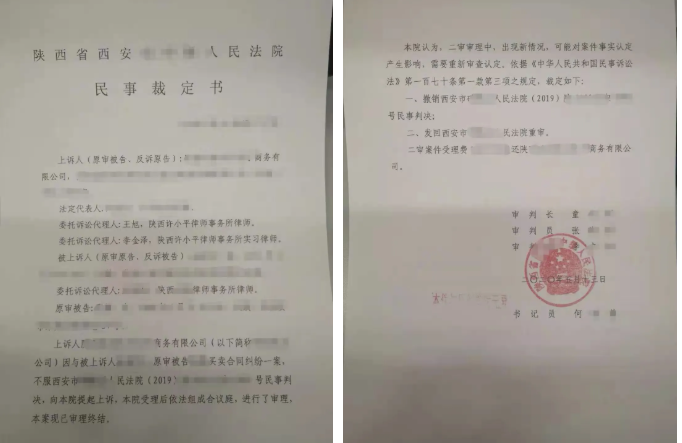

经过二审法院审理作出裁定:“本院认为,二审审理中出现新情况,可能对案件事实认定产生影响,需要重新审查认定,裁定撤销原判决,发回重审。”

03

发回重审后改判,挽回重大损失

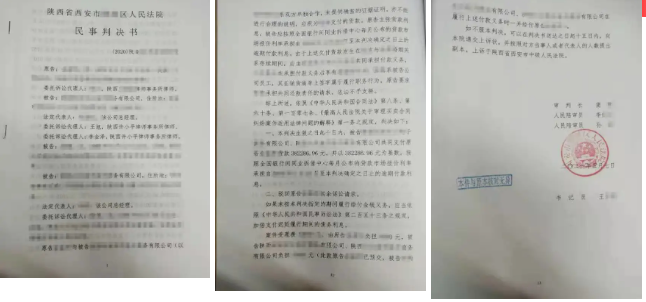

纵观全案,基于王旭、李金泽两位律师收集的证据和观点,通过对证据重新进行整理制表,以简单清晰的方式呈现给法庭,使二审法院对一审判决认定的货款数额产生大量疑问,无法维持原判,所以作出了上述裁定,经发回重新审理后,一审法院重新认定了货款的数额,从而为被告公司挽回了将近90万元的损失。被告公司收到二审裁定及发回作出的一审判决后,表达了对二位律师工作的高度认可,对二位律师在本案中的辛勤付出表示了感谢!

律师提示

买卖合同纠纷是一类常见的合同纠纷,在双方未签订书面买卖合同的情形下,买卖双方具体是以何种方式完成的交易,是案件首先需要考虑的问题。对于买方来说,如果卖方将多个买卖合同关系混为一谈时,本着还原事实真相,应当及时追加共同被告或第三人,通过说明双方的交易习惯和货款支付情况,才能免于承担混为一谈的额外责任。